マイナスの気温の冬の朝、日中は13℃、空には雲ひとつ無く春先の陽光が照り付ける。

河津桜開花のニュースに誘われて、数人の利用者で八王子恩方の小田野中央公園に、開花の様子見の散歩へ。私はいつものメニューをこなす。一部の木に開花している状況で、先週の雪も残り、まだまだ蕾が多い状況らしい。

麻痺側の歩幅は小さくて良いから股関節を意識して

久し振りに歩行の動画を取って見ました。

歩行姿勢は改善しているように思う。セラピストからも個別で巻き肩は少しづつ改善していますよ。と嬉しいお言葉が。後はガニ股と麻痺足を出す時爪先が先に出てそっくりかえっている癖の改善が急務であります。

コメントで、TNさんが『麻痺側の歩幅は小さくて良いから股関節を意識して、歩行の際にお腹を引っ込める意識で歩くと歩行安定感が増す場合があります』指摘されました。股関節と足首の柔軟性の向上を計っていきたい。

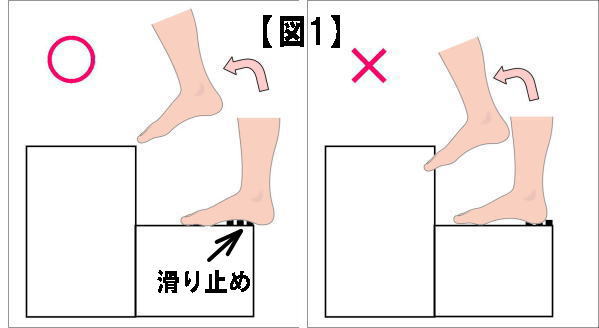

階段歩行は、手摺に摑まり二足一段をやっと卒業して、杖で階段歩行が出来るよう、平行棒で踏み台歩行を行っています。先日の横断歩道橋での実践練習で注意された、・股関節を意識した自転車を漕ぐように足を出す。・足を着くところ、爪先が階の奥に行かないように<図1>を意識して行ってゆきたい。

トレッドミルの歩行を考える!

トレッドミルの歩行では、柿の種さんがブログで、『傾斜は付けないようにして』と投稿していたので、本人に聞いてみた。

傾斜を付けないとのこと、私の認識では、『トレッドミルは自動的にベルトが回転するので、傾斜をつけないと蹴りの強い跳ねる歩き方になり、もも前の筋肉を多く使うことになるため、傾斜を1~3%程度つけることで、押す筋肉であるお尻やもも裏、ふくらはぎを使う歩きになり、実際に歩くときの効果に近づきます。』https://www.rihabiri.site/?p=3822といわれていましたが、それと違うのですか?

それは、健常者の走りのトレーニングに言えることで、脳梗塞麻痺のリハビリは、有酸素運動としてとらえ、正しい歩行の反復と姿勢の確認、持久力の向上を狙い、➊ちょっと早い歩きで❷傾斜を付けず❸なるべく長い距離(時間)をおこなうと良い。と指導されました。

歩行速度の向上と歩幅の改善。長い時間使用により持久力の向上。リズムカルな反復運動で新しい神経の接続。体幹の強化により歩行バランスの改善。などあげられるという。

2月13日追記 歩行に関する参考資料

生きてりゃハッピイ♪さんがブログで実体験から得た歩行についての考察を分かり易くまとめています。多いに参考になります。

又このページへのコメント欄でも歩行に関するページを紹介いただいています。参考にしていきたいです。

歩行と可動性の改善: トレッドミルトレーニングは、脳卒中生存者の歩行パラメータを改善するのに特に効果的です。 これには、歩行速度の向上と歩幅の改善が含まれます。 患者は多くの場合、自立歩行に不可欠なバランスと調整の強化を経験します。

心臓血管のフィットネス: 定期的なトレッドミルトレーニングは心臓血管の健康を改善することができ、これは心臓と血管の健康を損なった可能性のある脳卒中生存者にとって特に重要です。 心臓血管のフィットネスの向上は全体的な持久力にも貢献し、患者が日常生活をより楽に行えるようになります。

筋力と緊張: 脳卒中は、体の片側の筋力低下や麻痺を引き起こすことがよくあります。 トレッドミルトレーニングは、特に下肢の筋肉を強化するのに役立ち、筋萎縮を軽減し、筋緊張を改善するのに役立ちます。

神経可塑性と運動回復: トレッドミルの上を歩くなど、反復的でリズミカルな動作が神経可塑性を促進することを示唆する証拠があります。 これは脳が自らを再構成し、新しい神経接続を形成する能力であり、脳卒中後の回復に不可欠です。

心理的利点: トレッドミルトレーニングなどの身体活動に取り組むことは、脳卒中生存者の精神的健康にも良い影響を与える可能性があります。 気分を改善し、うつ病を軽減し、全体的な生活の質を向上させることができます。

依存の軽減: トレッドミルトレーニングは歩行とバランスを改善することで、脳卒中生存者の補助器具や介護者への依存を軽減し、より高い自立を促進します。

出典:ニューロリハビリ研究所 https://www.stroke-lab.com/speciality/

コメント

今日もお疲れ様でした

こんにちはHAです

いつも優しくしてくださりありがとうございます

これからもよろしくお願いします

コメントありがとうございます。お互いリハビリ頑張りましょう。

いつもありがとう♪。

お世話になります。トレッドミル歩行や屋外歩行の継続は心血管事故予防に加えて心理的なメリットも多数報告されてますね。私も屋外歩行を通所リハビリ無い日は前向きに取り組んでいます。焦らず無理なくただ、決して諦めずに前を向いてリハビリに取り組むよう毎日自分に言い聞かせています。これからも楽しくリハビリやっていきましょう!

おはようございます。

階段で踵まで乗せてしまう理由は、確実な接地感と体重を支えたいという意識が働くからです。少々踵が出たほうが楽なのは、つま先が上がりやすい(距離的に)のは図の通りです。

平行棒を使ってでもいいので、踵の上げ下げ運動を繰り返しやる。歩くときは踵の上げ下げは1歩ごとに必須です。踵が上げられるから(蹴り上げられるから)推進力が得られます。上げたら今度はつま先を意識して上げる。上げられなければ転倒することはよくご存知のはずです。

速度、斜度は度外視。基本の動作が信頼できるようになって、初めて速度や斜度が問題になります。変に力んだって変な癖がつくだけ。入院中、それで足の甲が腫れ上がり痛い目を見ています。あくまでも個人の例ですけどね。

022 歩くという動作

https://doranosuke2007mk2.blog.fc2.com/blog-entry-23.html

049 リハウォーカー

https://doranosuke2007mk2.blog.fc2.com/blog-entry-50.html

— 1年前・立ち上がり、仮説を立てていた頃。

https://doranosuke2007mk2.blog.fc2.com/blog-entry-95.html